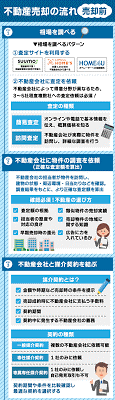

不動産売却を考えた際、最初に確認すべき重要ポイントは、売却の目的や状況を明確にし、必要な書類や費用を把握することです。以下に、初心者向けにその流れと注意点を解説します。

Contents

売却の目的や理由を明確にすることで、売却活動の方向性や優先順位が定まります。

売却活動をスムーズに進めるために、以下の書類を事前に準備しておくと良いでしょう。

| 書類名 | 内容 | 備考 |

| 登記済権利書または登記識別情報 | 所有権の証明 | |

| 固定資産税納税通知書または評価証明書 | 税額の確認 | |

| ローン残高証明書または返済予定表 | ローン残債の確認 | ローンが残っている場合 |

| 土地測量図・境界確認図 | 土地の範囲確認 | 土地の場合 |

| 建築設計図書・工事記録書 | 建物の詳細情報 | 戸建ての場合 |

| マンションの管理規約、使用催促など | 管理ルールの確認 | マンションの場合 |

| 耐震診断報告書・アスベスト使用調査報告書 | 耐震性やアスベストの有無 | 必要に応じて |

これらの書類は、査定や契約時に必要となるため、早めに準備しておくとスムーズです。)

不動産の市場相場を把握することで、適切な売却価格を設定できます。

これらの情報を活用することで、物件の相場を把握できます。

売却には以下のような費用がかかります。

これらの費用を事前に把握し、資金計画を立てることが重要です。

2. あなたの不動産の市場相場はいくら?相場を調査する方法

2-1. 土地・マンション・一戸建て、それぞれの相場を調べるコツ

不動産の相場を正確に把握することは、売却活動を成功させるための第一歩です。土地、マンション、一戸建てそれぞれの相場を調べる方法について、以下に詳しく解説します。

🏠 土地の相場を調べる方法

1. 土地総合情報システムを活用する

国土交通省が提供する「土地総合情報システム」では、実際の不動産取引価格が閲覧できます。取引時期や地域を選択し、以下の情報を検索できます:宅地

住所や路線・駅名からも検索可能で、取引総額や坪単価、面積などの詳細情報を確認できます。

2. 路線価を参照する

国税庁が毎年発表する「路線価図・評価倍率表」では、道路ごとに標準的な宅地の1㎡あたりの評価額が示されています。土地が面する道路の路線価を確認し、土地面積を掛け合わせることで、土地の価格の目安を算出できます。

3. 地価公示・基準地価を確認する

国土交通省が毎年発表する「地価公示価格」や、都道府県が発表する「基準地価」も参考になります。これらは不動産取引の指標として利用されており、土地の価格動向を把握するのに役立ちます。

🏢 マンションの相場を調べる方法

1. 不動産ポータルサイトを活用する

SUUMOやHOME4Uなどの不動産ポータルサイトでは、現在売りに出ているマンションの売出し価格を確認できます。同じマンション内で売り出されている物件があれば、相場の参考になります。

2. REINSマーケットインフォメーションを利用する

REINS(不動産流通機構)が提供する「REINSマーケットインフォメーション」では、過去1年以内に取引されたマンションの成約価格を調べることができます。地域や最寄り駅、専有面積、間取り、築年数などの条件で絞り込みが可能です。)

3. 不動産情報ライブラリを参照する

国土交通省が提供する「不動産情報ライブラリ」では、過去の取引価格情報を閲覧できます。ただし、データ量が限られているため、他の方法と併用することをおすすめします。

🏡 一戸建ての相場を調べる方法

1. 不動産ポータルサイトを活用する

マンションと同様に、SUUMOやHOME4Uなどの不動産ポータルサイトで、一戸建ての売出し価格を確認できます。地域や間取り、築年数などの条件で絞り込みが可能です。

2. REINSマーケットインフォメーションを利用する

REINSマーケットインフォメーションでは、一戸建ての成約価格も調べることができます。地域や最寄り駅、間取り、築年数などの条件で絞り込みが可能です。

3. 不動産取引価格情報検索を参照する

国土交通省が提供する「不動産取引価格情報検索」では、過去の一戸建ての取引価格情報を閲覧できます。住所や路線・駅名からも検索可能で、取引総額や坪単価、面積などの詳細情報を確認できます。

一括査定サービスを利用することで、複数の不動産会社から査定結果を一度に取得でき、売却価格の相場感を把握しやすくなります。しかし、利用する際にはいくつかのメリットと注意点があります。

✅ 一括査定のメリット

⚠️ 注意すべきポイント

💡 利用時のアドバイス

一括査定サービスは、売却活動の第一歩として有効ですが、利用する際には上記のポイントに注意し、慎重に進めることが大切です。

不動産を売却する際の詳細な物件調査は、売却価格の適正化や取引の円滑化に不可欠なステップです。以下に、調査の内容と必要書類について詳しく解説します。

🔍 物件調査の主な内容

1. 権利関係および法令上の調査

· 登記事項証明書:所有者名義や権利関係を確認。

· 公図・測量図・建物図面:土地の形状や境界、建物の構造を把握。

· 都市計画法・建築基準法:用途地域や建築制限の確認。

· 前面道路の種類と幅員:接道状況の確認。

· 上下水道の埋設管:インフラ設備の確認。

· 隣接地所有者や道路所有者の確認:権利関係の明確化。

2. 現地調査

· 建物の状態確認:外壁や屋根の劣化状況、設備の動作確認。

· 土地の形状と地盤の状況:地盤の安定性や傾斜の有無。

· 日当たりや風通し:居住環境の確認。

· 近隣環境の確認:騒音や匂い、交通の便、商業施設や学校などの利便性。

3. 市場調査

· 近隣の売却物件の価格調査:売り出し価格や取引価格の確認。

· 市場性・流通性の調査:需要や人気の確認。

4. マンションの場合の管理状況調査

· 管理形態や管理方式:管理委託先や管理員の勤務形態。

· 管理費・修繕積立金:費用の確認。

· 建物の維持修繕の実施状況:修繕履歴や計画の確認。

📄 売却時に必要な書類

基本書類

· 登記済権利証書または登記識別情報通知書:所有権の証明。

· 建物図面(設計図書等):建物の構造や間取りの確認。

· 土地測量図:土地の形状や面積の確認。

· 固定資産税・都市計画税の納付書:税金の納付状況の確認。

追加で推奨される書類

· 耐震診断報告書:特に旧耐震基準で建てられた建物の場合、耐震性の証明として有効。

· アスベスト使用調査報告書:アスベストの使用の有無を示す。

· 地盤調査報告書:地盤の強度や改良の必要性の確認。

· 住宅性能評価書:住宅の性能を評価した書類。

売主の本人確認書類

· 運転免許証、パスポート、顔写真付きマイナンバーカード:所有者の確認。

· 印鑑証明書:実印の登録証明。

· 住民票:登記上の住所と現住所が異なる場合に必要。

📝 物件調査の流れ

1. 聞き取り調査:売主から物件の使用状況やローン残高、税金の納入状況などを確認。

2. 現地調査:物件の状態や周辺環境を実地で確認。

3. 法務局調査:登記簿謄本や公図、地積測量図を取得し、権利関係を確認。

4. 役所調査:建築基準法や都市計画法による制限の有無を確認。

5. インフラ施設の調査:電気・ガス・上下水道の設備や供給状況を確認。

6. 市場調査・取引事例調査:周辺物件の価格や市場動向を調査。

これらの調査を通じて、物件の適正価格や売却戦略が明確になります。売却を検討される際は、信頼できる不動産会社に相談し、必要な書類を整えておくことをおすすめします。

不動産売却時に締結する媒介契約には、売主のニーズや状況に応じて最適な選択が求められます。以下に、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の違いと、それぞれの選び方について詳しく解説します。

📝 媒介契約の種類と特徴

1. 一般媒介契約

· 依頼可能な不動産会社数:複数社

· 自己発見取引:可能(売主が自ら買主を見つけた場合でも、仲介手数料が発生しない)

· 報告義務:なし(任意で報告を依頼することは可能)

· 指定流通機構(レインズ)への登録義務:なし(任意)

メリット:

· 複数の不動産会社に同時に依頼できるため、広範囲にわたる販売活動が期待できる。

· 売主が自ら買主を見つけた場合でも、仲介手数料が発生しない。

デメリット:

· 不動産会社からの報告義務がないため、売却活動の進捗状況が把握しづらい。

· 他社との競合により、積極的な営業活動が行われない可能性がある。

2. 専任媒介契約

· 依頼可能な不動産会社数:1社

· 自己発見取引:可能(売主が自ら買主を見つけた場合でも、仲介手数料が発生しない)

· 報告義務:2週間に1回以上

· 指定流通機構(レインズ)への登録義務:契約締結から7日以内

メリット:

· 1社に依頼することで、売却活動に対する責任感が高まる。

· 不動産会社からの定期的な報告により、進捗状況を把握しやすい。

デメリット:

· 他社との競合がないため、売却活動の幅が狭まる可能性がある。

3. 専属専任媒介契約

· 依頼可能な不動産会社数:1社

· 自己発見取引:不可(売主が自ら買主を見つけても、仲介手数料が発生する)

· 報告義務:1週間に1回以上

· 指定流通機構(レインズ)への登録義務:契約締結から5日以内

メリット:

· 不動産会社が積極的に売却活動を行う可能性が高い。

· 定期的な報告により、売却活動の進捗状況を詳細に把握できる。

デメリット:

· 売主が自ら買主を見つけた場合でも、仲介手数料が発生する。

· 他社との競合がないため、売却活動の幅が狭まる可能性がある。

✅ 媒介契約の選び方

| 状況・目的 | 推奨する媒介契約の種類 |

| 売却しやすい物件(人気エリア・価格) | 一般媒介契約 |

| 自分で買主を見つける可能性がある場合 | 専任媒介契約 |

| 積極的な売却活動を希望する場合 | 専属専任媒介契約 |

| 定期的な進捗報告を希望する場合 | 専任媒介契約または専属専任媒介契約 |

⚠️ 契約締結時の注意点

· 契約期間の確認:専任媒介契約および専属専任媒介契約の有効期間は3ヶ月以内と定められています。更新の際は、再度契約書に署名押印が必要です。

· 報告義務の確認:不動産会社からの報告頻度や内容について、契約前に確認し、必要に応じて契約書に明記してもらいましょう。

· レインズへの登録義務の確認:指定流通機構(レインズ)への登録が義務付けられているため、登録が適切に行われているか確認しましょう。

· 自己発見取引の取り決め:自己発見取引が可能かどうか、契約前に確認し、必要に応じて契約書に明記してもらいましょう。

媒介契約は不動産売却の成否に大きな影響を与える重要な契約です。自身の状況や希望に最適な契約形態を選択し、契約内容を十分に理解した上で締結することが大切です。

2.広告活動から内覧対応まで!効果的な販売活動の流れ

6-1. 買主との交渉を有利に進めるための具体的なテクニック

不動産売却において、広告活動から内覧対応までの一連の流れを効果的に進めることは、早期かつ高値での成約に繋がります。以下に、各ステップでのポイントと実践的なアプローチを解説します。

📣 広告活動:物件の魅力を広く伝える

1. デジタル広告の活用

· 不動産ポータルサイトへの掲載:SUUMOやアットホームなどの大手サイトに物件情報を掲載し、広範囲な集客を図ります。

· SNS広告:InstagramやFacebookを活用し、ターゲット層に合わせた広告を配信します。特に地域密着型の物件の場合、地元のコミュニティに向けた投稿が効果的です。

· Google広告:検索キーワードを設定し、物件を探しているユーザーに直接アプローチします。

2. 高品質なビジュアルコンテンツの作成

· プロによる写真撮影:明るく、広角で撮影された写真は、物件の魅力を最大限に引き出します。

· 360度パノラマツアー:オンラインで物件を詳細に確認できるため、訪問意欲を高めます。

· 紹介動画の制作:物件の特徴や周辺環境を紹介する短い動画を作成し、SNSでシェアすることで拡散効果が期待できます。

🏠 内覧対応:買主の心をつかむ演出

1. 内覧前の準備

· 清掃と整理整頓:床や窓、水回りなど隅々まで清掃し、物を減らして生活感を極力なくします。

· 明るさの演出:カーテンを開けて自然光を取り入れ、照明を適切に配置して明るい印象を与えます。

· 匂い対策:換気を行い、芳香剤を使用して生活臭を軽減します。

2. 内覧時の対応

· 清潔感のある服装と笑顔:第一印象が重要なため、清潔感のある服装と明るい表情を心がけます。

· 買主目線での説明:物件の特徴や周辺環境、生活のしやすさなどを具体的に伝え、買主が「ここに住みたい」と感じるようにします。

· ホームステージングの活用:家具や小物を配置して、実際の生活をイメージしやすくします。

3. 内覧後のフォローアップ

· フィードバックの収集:来場者からの意見や感想を不動産会社を通じて収集し、今後の対応に活かします。

· 迅速な対応:内覧後の質問や追加情報の提供には迅速に対応し、買主の関心を維持します。

📅 内覧数を増やすためのプロモーション施策

· オープンハウスの開催:特定の日時に物件を公開し、自由に見学してもらうことで、成約へのハードルを下げます。SNSやチラシで告知し、来場者数を増やすことが効果的です。

· 地域密着型の宣伝:地域のフリーペーパーやスーパーへの掲示、近隣住民への案内など、地元住民へのアプローチを強化します。

· オンライン予約システムの導入:内覧希望者が24時間いつでも予約できるようにし、利便性を向上させます。

これらのステップを踏むことで、物件の魅力を最大限に伝え、買主の関心を引きつけることができます。売却活動を成功させるためには、準備と対応が鍵となりますので、計画的に進めることをおすすめします。

不動産売却を効果的に進めるためには、以下のような販売活動の流れとポイントを押さえることが重要です。

🏡 不動産売却の効果的な販売活動の流れ

1. 売却準備と戦略立案

· 物件の強みと弱みを分析:立地、間取り、周辺環境などを整理し、売却戦略を構築します。

· ターゲット層の明確化:ファミリー層、単身者、投資家など、どの層にアプローチするかを決定します。

· 販売価格の設定:周辺の成約事例や市場動向を参考に、適正価格を設定します。

2. 広告活動とプロモーション

· 不動産ポータルサイトへの掲載:SUUMOやアットホームなどに物件情報を掲載し、広範囲な集客を図ります。

· SNS広告の活用:InstagramやFacebookを活用し、ターゲット層に合わせた広告を配信します。

· オープンハウスの開催:実際に物件を見てもらうことで、購入希望者の関心を引きます。

3. 内覧対応と印象管理

· 清掃と整理整頓:室内を整理し、清潔感を保つことで、第一印象を良くします。

· 明るさの演出:カーテンを開けて自然光を取り入れ、照明を適切に配置します。

· 匂い対策:換気を行い、芳香剤を使用して生活臭を軽減します。

4. フォローアップと交渉

· フィードバックの収集:来場者からの意見や感想を不動産会社を通じて収集し、今後の対応に活かします。

· 迅速な対応:内覧後の質問や追加情報の提供には迅速に対応し、買主の関心を維持します。

5. 成約と引き渡し

· 契約条件の確認:価格、引き渡し時期、手付金などの条件を確認し、契約を締結します。

· 必要書類の準備:登記簿謄本、固定資産税の納税証明書など、必要な書類を整えます。

· 物件の引き渡し:契約に基づき、物件の引き渡しを行います。

💡 売主ができるサポート活動

· 不動産会社の選定:地域や物件タイプに強みを持つ業者を選ぶことで、販売活動が効果的に進みます。

· 写真と実物のギャップをなくす:写真と実物にギャップがないよう、清掃や整理整頓を行い、信頼感を高めます。

· 仲介手数料の支払い:質の良い販売活動を行うためには、仲介手数料を気持ち良く支払うことが重要です。

📊 売却活動の期間と目標

· 売却開始から3か月以内の成約を目標:売却が長引くと、物件の印象が悪くなり、値下げせざるを得なくなることがあります。

· 初めの2週間が勝負:広告の露出を増やし、早期の反応を得ることが重要です。

これらのポイントを押さえ、計画的かつ戦略的に販売活動を進めることで、物件の魅力を最大限に引き出し、早期かつ高値での成約を実現することができます。

不動産売却における買主との交渉を有利に進めるためには、心理学に基づいたテクニックや実践的なアプローチを活用することが効果的です。以下に、具体的な交渉術をご紹介します。

💬 実践的な交渉アプローチ

4. 相手のニーズを明確に把握する

買主が求めている条件や優先順位を把握し、それに応じた提案を行うことで、交渉をスムーズに進めることができます。例えば、予算や希望の立地、間取りなどを確認し、それに合った物件の魅力を強調します。

5. 価値を数字で示す

物件の価値や利点を具体的な数字で示すことで、買主に納得感を与えることができます。例えば、「この物件は周辺相場よりも10%安く提供しています」や「リフォーム済みで、即入居可能です」など、具体的な情報を提供します。

6. 希少性とタイムプレッシャーを活用する

「今月末までのご契約で○○特典付き」や「導入枠残り3社様まで」など、希少性や期限を強調することで、買主の決断を促すことができます。ただし、事実に基づいた情報提供が前提です。

⚠️ 注意すべき買主の交渉戦略と対応策

買主は以下のような交渉戦略を取ることがあります。

· 相場より低い価格を提示する:まず低い価格を提示し、交渉の余地を作ろうとする戦略です。この場合、冷静に物件の相場や強みを説明し、希望価格を伝えることが大切です。

· 物件の欠点を指摘する:築年数や駅からの距離など、物件のデメリットを指摘し、値下げを要求することがあります。事前に物件のデメリットを把握し、それに対する反論やメリットを準備しておくことが重要です。

· 他の物件と比較する:他の物件と比較し、「あちらの物件の方が条件が良い」と言って、値下げを要求することがあります。周辺の競合物件の情報を収集し、自分の物件の優位性をアピールできるように準備しておくことが大切です。)

これらのテクニックやアプローチを活用することで、買主との交渉を有利に進めることができます。交渉は双方の信頼関係の上に成り立つものですので、誠実かつ柔軟な対応を心がけることが成功への鍵となります。

不動産売却において、売買契約締結から決済・引き渡しまでの期間に発生する主な費用と手続きは以下の通りです。

🧾 売買契約締結から決済・引き渡しまでの主な費用と手続き

| 費用・手続き項目 | 内容・詳細 | 支払い時期・備考 |

| 仲介手数料 | 不動産会社への報酬。売買価格に応じて計算され、契約成立時に支払う。 | 売買契約時と引き渡し時の2回に分けて支払うことが一般的。 |

| 印紙税(収入印紙代) | 売買契約書に貼付する印紙。契約金額に応じて税額が決まる。 | 契約書作成時に支払う。 |

| 抵当権抹消登記費用 | 住宅ローンが残っている場合、抵当権を抹消するための登録免許税。 | 引き渡し時に司法書士を通じて支払う。 |

| 司法書士手数料 | 抵当権抹消登記や所有権移転登記などの手続きを依頼する際の報酬。 | 引き渡し時に支払う。 |

| 住宅ローン一括返済手数料 | ローン残高を一括返済する際に金融機関に支払う手数料。 | 一括返済時に支払う。 |

| 引っ越し費用 | 物件の引き渡しに伴い、荷物の移動にかかる費用。 | 引き渡し前後に支払う。 |

💡 注意点とアドバイス

· 仲介手数料:売買価格が400万円を超える場合、上限は「売買価格×3%+6万円+消費税」と定められています。例えば、3,000万円の物件の場合、最大で105.6万円の手数料が発生します。

· 印紙税:契約金額に応じて税額が決まります。例えば、1,000万円を超え5,000万円以下の契約では、軽減措置により1万円の印紙税が必要です。

· 抵当権抹消登記:住宅ローンが残っている場合、売却代金で完済し、抵当権を抹消する必要があります。抹消登記には登録免許税が不動産1個につき1,000円かかります。

· 司法書士手数料:登記手続きは司法書士に依頼することが一般的で、報酬は事務所により異なりますが、1万5,000円程度が相場とされています。

· 住宅ローン一括返済手数料:金融機関によって手数料が異なり、窓口での手続きだと3万〜5万円、インターネットでの手続きだと無料または5,000円程度で済むこともあります。

· 引っ越し費用:荷物の量や移動距離によって費用が変動します。事前に見積もりを取り、予算を確保しておくことをおすすめします。

🧾 確定申告の必要性と申告期限

不動産を売却して譲渡所得が発生した場合、翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告を行う必要があります。申告を怠ると、無申告加算税や延滞税が課される可能性があるため、期限内の申告を忘れずに行いましょう。

📄 確定申告に必要な書類

確定申告を行う際には、以下の書類が必要です:

· 売買契約書のコピー:売却価格や契約内容を確認するために必要です。

· 取得費用を証明する書類のコピー:購入時の仲介手数料や登記費用、測量費用などの領収書が該当します。

· 譲渡費用を証明する書類のコピー:売却時の仲介手数料や登記費用、司法書士費用などの領収書が該当します。

· 譲渡所得の内訳書:国税庁から送付されるか、国税庁のウェブサイトからダウンロードできます。

· 登記事項証明書(全部事項証明書):法務局で取得できます。

💰 譲渡所得税の計算方法と税率

譲渡所得税は以下の計算式で求められます:

課税譲渡所得 = 売却価格 −(取得費用 + 譲渡費用)− 特別控除

税率は所有期間により異なります:短期譲渡所得(所有期間5年以下):所得税30% + 住民税9% + 復興特別所得税0.63% = 合計39.63%

· 長期譲渡所得(所有期間5年超):所得税15% + 住民税5% + 復興特別所得税0.315% = 合計20.315%ただし、マイホームの売却で一定の要件を満たす場合、以下の特例が適用されることがあります:3,000万円特別控除の特例:譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。

· 10年超所有軽減税率の特例:長期譲渡所得の場合、6,000万円までの部分に対して税率が14.21%に軽減されます。

·

📝 申告後の納税スケジュール

· 所得税:確定申告時に納付します。

· 住民税:翌年度の住民税として、納付書が5月頃に送付され、4期に分けて納付します。

·

⚠️ その他の注意点

· 必要書類の保管:確定申告に必要な書類は、申告期限後5年間の保存が義務付けられています。

· 税務署への相談:不明点がある場合は、最寄りの税務署に相談するか、税理士に相談することをおすすめします。

不動産売却後の確定申告は、税金の負担を適正にするために重要な手続きです。必要な書類を整え、期限内に申告を行いましょう。